Nous le savons depuis le 11-Septembre, le terrorisme a cette troublante efficacité, au-delà des crimes réels qu’il commet, de susciter et d’accréditer dans les médias son propre commentaire. Tout se passe comme si le terrorisme dictait aux chaînes d’info en continu le récit en temps réel de ses exploits. La séquence des attentats et des prises d’otages des 7, 8 et 9 janvier a mis en évidence et pour la première fois une véritable co-écriture des événements entre les acteurs des attentats et les chaînes d’info en continu.

Amedy Coulibaly, l'auteur des meurtres de Montrouge et de l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes, alla même jusqu’à appeler BFMTV pour corriger une information erronée de la chaîne, exactement comme un reporter de guerre fait remonter une information du théâtre des opérations. Dès le début de la prise d’otages, il exigea que l’on branche BFMTV à l’intérieur du magasin. De son côté, BFMTV a mentionné pendant la prise d'otages la présence d'une personne cachée dans l'Hyper Cacher. Le bandeau annonçant l’assaut imminent du GIGN contre les frères Kouachi aurait pu coûter la vie aux otages.

Il y a là bien plus qu’une complicité objective des médias et des terroristes, une collaboration effective, un duplex entre les différents théâtres d’opérations et une synchronisation entre les images sans récit des attentats et leur récit par les chaînes d’info en continu. Une synchronisation que les proches des otages et certains internautes n’ont pas hésité à dénoncer comme irresponsable, voire criminelle, BFMTV allant, dans sa quête frénétique de l’audience et sa poursuite somnambulique du récit, jusqu’à interférer avec l’action des forces de l’ordre et mettre en danger la vie des otages.

Dans Power Inferno, écrit après le 11-Septembre, Jean Baudrillard parlait d’« une écriture automatique du terrorisme alimentée par le terrorisme involontaire de l'information ». Mais il faudrait aller plus loin aujourd’hui et parler d’une véritable « narration automatique » des événements et d’un montage parallèle médiatico-terroriste. Amedy Coulibaly utilisait une caméra GoPro fixée sur le torse et un ordinateur dont il se servit pendant la prise d’otages. Les policiers ont retrouvé une caméra du même modèle dans la voiture abandonnée par les frères Kouachi après l’attentat contre Charlie Hebdo. La caméra GoPro est devenue un accessoire appartenant désormais à la panoplie du terroriste, tout autant que la kalachnikov. « Cette caméra compacte de très petite taille et légère sera utilisée pour rendre compte de votre opération », écrivait Anders Breivik, auteur des attentats d'Utøya qui ont fait 77 morts en Norvège en 2011. « Quatre gigabytes correspondent à deux heures de tournage constant. Je l'ai personnellement essayée et ça marche très bien. »

Preuve s’il en est que le mode opératoire du terrorisme inclut désormais la mise en récit et la diffusion sur les réseaux sociaux et dans les médias de ses exploits.

Ces terroristes sont des enfants du numérique, ils connaissent également les lois du storytelling et les mécanismes de la tension narrative : surprise, suspense, coups de théâtre. Ils savent comment attirer les chaînes d’info sur le théâtre de leurs exploits et les lancer à leurs trousses. La raison en est simple : ils poursuivent le même objectif et luttent pour obtenir et garder le monopole du récit. Avec l’apparition des chaînes d’info en continu et des réseaux sociaux, l’hyperterrorisme a acquis ce pouvoir obscur qu’on ne prête qu’au diable de produire de véritables performances médiatiques, lesquelles ont pour effet de tenir en haleine (prendre en otage) des millions voire des milliards d’individus, réduits à l’état de foules captives et ensorcelées. « Aujourd’hui, le récit du monde appartient aux terroristes », écrivait le romancier américain Don DeLillo après les attentats du 11-Septembre.

Depuis les premiers attentats anarchistes de la fin du XIXe siècle, le terrorisme est apparu avec la grande presse et le journalisme d’information. Il se prolonge avec la télévision. C’est une thèse que partagent tous ceux qui ont écrit sur le phénomène, note Uri Eisenzweig (Fictions de l’anarchisme, Christian Bourgois). Si le terrorisme est le contemporain des médias, ce n’est pas en vertu d’une quelconque complicité comme on a pu le dire, « c’est qu’il suscite l’activité narrative de celle-ci, non pas en s’y prêtant, mais au contraire en lui résistant, en la défiant. Et c’est précisément ce défi, cette résistance qui fait spectacle ».

Pour Joseph Conrad, l’acte de terreur absolu, celui qui réalise l’essence du terrorisme, doit être un acte capable de ruiner à l’avance « les expressions toutes faites des journaux ». Son efficacité est proportionnelle à sa puissance de dérèglement du discours médiatique. Dans son roman L’Agent secret, inspiré d’un fait réel, il envisage un « coup tenté contre l’astronomie ». La cible visée dans son roman est l’observatoire de Greenwich, une cible bien choisie : frapper le méridien de Greenwich, c’est s’attaquer aux repères spatio-temporels sans lesquels il n’y a pas de récit possible. Et produire un effet de sidération. Un décrochage narratif. L’attentat terroriste vise pour Conrad à désarticuler la grammaire du récit dominant. Non pour lui opposer un autre récit (un programme, un communiqué), mais pour ruiner la compétence narrative du pouvoir en place.

Vingt ans avant le 11-Septembre 2001, le romancier américain Don DeLillo avait pressenti le véritable enjeu du terrorisme : non pas un conflit de civilisations ou une nouvelle guerre des religions, mais un assaut contre le récit dominant, un défi narratif qui vise à détourner non pas des avions mais ce que nos sociétés hypermédiatisées ont de plus précieux, l’attention humaine. « Il y a des années, je croyais qu'un romancier pouvait modifier la vie intérieure de la culture, écrivait Don DeLillo en 1991 dans son roman Mao II. Maintenant, les fabricants de bombes et les tueurs se sont emparés de ce territoire. Ils effectuent des raids sur la conscience humaine. »

Le 11-Septembre devait lui donner raison. L’attaque contre les Twin Towers fut un assaut contre le grand récit américain. Il opposait à l’ubiquité souveraine du grand récit de l’Empire une autre ubiquité, clandestine celle-là, capable de dominer l’espace et d’interrompre le temps, en frappant partout et en même temps. Deux avions pour les Twin Towers, deux avions pour les Twin Powers (le Pentagone et la Maison Blanche). Le choix d’une cible surexposée, filmée jour et nuit par les caméras de vidéosurveillance, créa, via le câble et Internet, une onde de choc qui allait se répandre dans le monde entier.

Pour la première fois, un acte de terreur incluait dans son scénario non plus seulement les conditions techniques de sa reproductibilité (médiatisation), mais la formule de sa transparence absolue. Il combinait les techniques de la publicité et le modus operandi de la télé-réalité. Live in Manhattan. L’attentat n’était pas seulement médiatique mais média-actif, puisque l’effet de stupeur produit par les images ne s’épuisait pas avec leur diffusion mais poursuivait leur action corruptrice bien après l’événement, dans une sorte de radioactivité du soupçon, de spirale d’incrédulité.

Jamais un événement n’avait connu une telle résonance mondiale (peut-être le premier événement dont le monde entier fut le témoin oculaire). Et pourtant aucun événement de l’histoire mondiale, rapporté par les récits et les légendes, ou chroniqué par les reporters et les photographes de guerre, n'a suscité autant de fausses informations, de rumeurs démenties, d'allégations fantaisistes…, bref d'incrédulité. Face aux tours en flammes, il n’y avait plus que l’Amérique en guerre. Don DeLillo enregistra aussitôt la leçon en évoquant « le manque et l’impossibilité d’une contre-narration ».

L'Amérique eut beau déployer ses drapeaux, désigner des ennemis imaginaires, exhiber ses pompiers et ses héros, mettre la guerre à l’ordre du jour, l’évidence s’imposait : devant Ground Zero, il n’y avait pas de récit qui tienne. Hollywood mit en chantier des films. Et G.W. Bush convoqua à la Maison Blanche les meilleurs scénaristes pour imaginer la suite, le mal était fait. Au pied des tours détruites, le grand récit américain gisait, en pièces… Le complot prit la place de l’intrigue (plot) et à l’enchaînement des causes et des effets se substituèrent l’enchantement magique, les théories du complot, les mensonges sur les armes de destruction massive, la ronde des soupçons.

L’attentat contre le World Trade Center (WTC) n’avait pas seulement détruit avec les tours des symboles, ceux du capitalisme, il était de part en part a-symbolique. Il infligeait au storytelling de la superpuissance un désaveu cinglant. Tout au long du XXe siècle, l’Amérique avait été cet « horizon narratif » vers lequel accouraient les émigrés du monde entier. Tout à la fois une nation et une narration. La guerre à la terreur, l’axe du mal, le Patriot Act changea le visage de l’Amérique plus sûrement que n’importe quelle propagande ennemie. Le feu qui était tombé sur le WTC constituait une épiphanie à l’envers. Il ne révélerait pas un sens caché jusque-là, mais l’enfouissement, l’éclipse, la dislocation de tout sens et de tout récit. Il n’apportait pas la connaissance d’autres langues et cultures, mais au contraire leur rejet.

Transparence et incrédulité. C’est au travers de ce paradoxe que se donne à lire, depuis le 11 septembre 2001, la terrible « efficacité symbolique » du terrorisme. Transparence de l’acte retransmis en temps réel à une échelle planétaire. Incrédulité face à la version officielle de l’attentat : l’enchaînement (l’imbroglio) de ses causes et de ses effets. Transparence totale. Incrédulité maximale. Voilà les deux critères de la rationalité terroriste. Le suicide ou l’exécution des auteurs boucle le cercle de l’enchantement et la secrète efficacité de leurs actes. Le 11-Septembre en fut le modèle parfait. Les attentats de Paris, une application.

Rien d’étonnant donc à ce que la métaphore du 11-Septembre fasse irruption quelques heures seulement après l’attentat contre Charlie Hebdo. Le 8 janvier, Le Monde titrait à la une, en lettres majuscules : « Le 11-Septembre français », une rhétorique reprise en chœur par tous les médias et qui fut le signal que chacun attendait d’un déferlement émotionnel, comme s’il y avait une sorte d’inconscient médiatique, un désir inavouable que le terrorisme venait exaucer et dont le 11-Septembre était la scène primitive. Un besoin de consolation, une demande de rassemblement, d’unité, de communion, de fusion qui allait s’exprimer trois jours durant par des rassemblements spontanés, et ce jusqu’à la grande manifestation du 11 janvier qui en fut l’apothéose.

L’hyperterrorisme désormais a ce pouvoir de tentation qu’on ne prête qu’au diable de susciter d’immenses performances collectives et de réduire des populations à l’état de foules ensorcelées, somnambuliques. Il satisfait ce désir secret de millions d’individus, ce droit de l’homme insoupçonné, le droit à un quart d’heure de communion et de consolation.

Les images des Twins Towers en flammes puis de leur effondrement avaient plongé le monde dans la stupeur parce qu’elles n’offraient aucun recours narratif. Ce n’était pas le cas des trois jours de traque des frères Kouachi et de leur complice Coulibaly, une course-poursuite semée d’indices et de rebondissements jusqu’à l’attentat antisémite de l’Hyper Cacher de Vincennes et qui fut comme la signature de toute la séquence.

La puissance de frappe du 11-Septembre tenait à l’invisibilité de ses auteurs engloutis avec les victimes elles-mêmes anonymes dans le gouffre des tours en flammes. Rien de tel dans l’attentat contre Charlie Hebdo, d’une facilité d’exécution désarmante et qui n’a guère requis plus de moyens techniques qu’un vulgaire braquage contre une banque et aussi peu de courage qu’il n’en faut pour abattre des hommes sans défense assis autour d’une table ou des consommateurs dans un commerce juif. Son retentissement dans l’opinion ne ressemblait en rien à la castration symbolique infligée à l’Amérique par l’attaque contre les Twins Towers.

Le 11-Septembre américain réveillait le souvenir d’un acte de guerre : l’attaque de Pearl Harbour. L’attentat contre Charlie Hebdo évoquait plutôt un règlement de comptes qu’un acte terroriste frappant des victimes anonymes. C’était une frappe ciblée et signée. Son retentissement tenait à l’identité et à la notoriété des cibles nommément désignées par les tueurs : Charb, Cabu, Tignous et Wolinski représentaient un héritage symbolique, celui de Mai-68... Quelque chose en nous de l’esprit Charlie.

En attaquant Charlie Hebdo, les terroristes ont réussi à inverser les rôles : l’ordre et la transgression, la laïcité et la religion. L’irrévérence fut transformée en objet d’adoration, l’impertinence en obligation et même en devoir scolaire. On mobilisa renseignement et enseignement. Et on fit de l’ironie et du sarcasme une matière obligatoire. L’intouchable surgit de tous côtés. Les foules au crayon se mirent à ressembler à des pèlerins cheminant avec leur bâtons, des pénitents du rire. La République respectueuse brandissait l’ostensoir du rire devant une foule en procession…

« On fait porter sur nos épaules une charge symbolique qui nous dépasse un peu, expliqua très vite le dessinateur Luz dans une très belle interview aux Inrocks. Je fais partie des gens qui ont du mal avec ça. Au final, la charge symbolique actuelle est tout ce contre quoi Charlie a toujours travaillé : détruire les symboles, faire tomber les tabous, mettre à plat les fantasmes. Charb estimait qu’on pouvait continuer à faire tomber les tabous et les symboles. Sauf qu’aujourd’hui, nous sommes le symbole. Comment détruire un symbole qui est soi-même ? »

Cette permutation du couple sacré/profane n’est pas la seule des opérations paradoxales que l’attentat a rendues possibles. La restriction des libertés au nom de la défense de la liberté, les déclarations bellicistes au nom de la paix et de la civilisation, la stigmatisation de l’ennemi intérieur au nom de l’unité nationale, une laïcité sacralisée et instrumentalisée contre l’islam, l’invocation d’un communautarisme fantasmé au nom de la lutte contre tous les communautarismes, l’accoutumance par la voie des sondages aux mesures d’exception telles que le renforcement des contrôles policiers et les mesures de surveillance au nom même de la défense de la liberté d’expression.

On n’en finirait pas de faire l’inventaire de ces injonctions contradictoires recouvertes par le manteau du deuil, de la réprobation et de l’outrage collectif, la célébration plus ou moins fantasmée des valeurs exténuées qui nous rassemblent, la nécessité de faire front dans l’épreuve… La mise en scène d’un « nous », la démonstration de force d’une unité retrouvée... La vraie France de retour. Une opération que Les Échos n’hésitèrent pas à enrôler au nom de la « marque France »... « La marque France, plus forte que toutes les armées du monde », titrait le quotidien. Dans ses pages intérieures, un spécialiste du marketing, François Nemo, énumérait tous les éléments réunis dans ce miracle du rebranding français : « La République et la démocratie ont repris la parole ce dimanche 11 janvier 2015 en envahissant avec dignité les rues de Paris… Défendre la “marque” France pour trouver notre place dans l’avenir. Oui, l’exemplarité, l’irrévérence, les crayons, l’intelligence sont plus efficaces, plus pédagogiques que toutes les armées du monde ! »

Après le 11 septembre 2001, la diplomatie américaine avait tenté une opération semblable, allant même jusqu’à recruter à des postes diplomatiques des spécialistes du branding chargés de « vendre l’Amérique au monde comme une marque ». Trois semaines après le 11 septembre 2001, le 2 octobre, Charlotte Beers, qui avait dirigé au cours des années 1990 deux des plus grandes agences de publicité américaines, J. Walter Thompson et Ogilvy & Mather, était nommée sous-secrétaire d’État à la diplomatie. C’était la première fois qu’un professionnel du marketing était recruté à un poste de responsabilité diplomatique et non pas comme simple conseiller en communication. Au cours d’une interview avec Diane Sawyer, la présentatrice de l'émission “Good Morning America”, celle-ci présenta Beers comme la « femme dont le travail est de dire au monde ce qu’est l’Amérique et de le faire comprendre aux musulmans ».

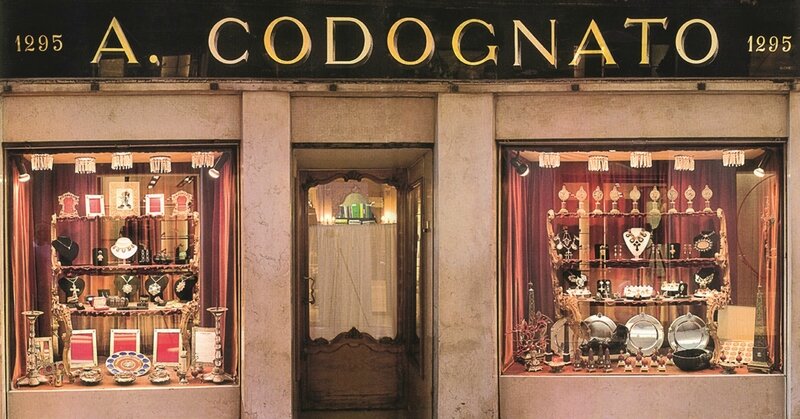

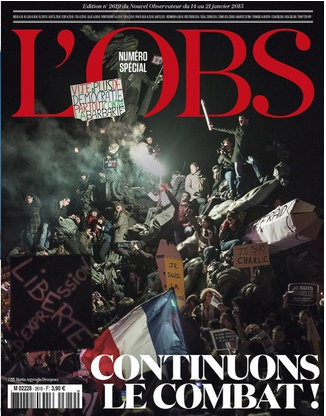

![]() Paris, dimanche 11 janvier. © Thomas Haley

Paris, dimanche 11 janvier. © Thomas Haley

C’est ce que le marketing qualifie de rebranding : une opération qui consiste à revitaliser une marque vieillissante en renouant avec son récit des origines. « Le travail du marketeur aujourd’hui est de regrouper les gens. Il ne s’agit pas de visibilité, il s’agit d’engagement », affirme Larry Weber, un consultant marketing spécialisé dans les nouveaux médias. Pour cela, il faut que la marque retrouve une identité forte et condense dans un récit cohérent tous les éléments constitutifs de l’entreprise : son histoire, la nature des produits qu’elle fabrique, la qualité du service à la clientèle, les relations de travail, le rapport à l’environnement… Une opération de rebranding à trois étages : la gauche et ses problèmes de gouvernance, la France et ses problèmes d’intégration, l’attractivité de la France dans le monde et ses problèmes d’exportation…

Le gourou du marketing Seth Godin considère que le recours aux oxymorons est une clé de la construction d’une marque. « Les mots ou les images dont vous vous servez pour raconter des histoires sont de puissants outils. Quand ils entrent en conflit les uns avec les autres, ils constituent un oxymoron. On ne compte plus les histoires percutantes qui jouent sur cette figure. L’oxymoron permet d’atteindre des groupes de consommateurs souvent négligés, ceux, de plus en plus nombreux, qui cherchent à réconcilier des désirs contradictoires. Les oxymorons déstabilisent les réflexes d’incrédulité ou de scepticisme et produisent un effet de surprise de nature à intriguer, séduire, captiver. »

La performance antiterroriste consiste en effet à réécrire le roman national au prix de quelques approximations historiques et oxymorons ; elle a pour fonction de faire fusionner des visions du monde contradictoires, des idéaux qui s’excluent, des attentes inconciliables : la gauche et la droite, le pacifisme et le militarisme, la loi et la transgression, l’ordre et l’anarchie, le pansexualisme vitaliste d’un Wolinski ouvert à toutes les transgressions et l’onanisme dépressif d’un Houellebecq, l’anticléricalisme de Charlie Hebdo et l’ordre moral de la Manif pour tous...

Le 11 janvier réalisa une fusion artificielle. Il absorba comme un buvard les disparités culturelles, effaça les inégalités… Benjamin Stora soulignait au cours du live de Mediapart l’absence de la jeunesse des banlieues, une France invisible qui ne se reconnaissait pas dans le roman national en train de s’écrire. La manif n’était pas pour tous ; elle occulta comme par miracle cet « apartheid territorial, social, ethnique » qui règne en France, selon les mots de Manuel Valls. Le consensus national s’imposa au dissensus républicain.

« Aussi blasphématoire que cela puisse paraître », écrivait Ashraf Ramzy, un spécialiste de la construction narrative de l’identité des marques, « les consommateurs dans une économie de marché obéissent à une même logique que celle qui préside à la communion des saints dans l’Église catholique : en consommant les symboles de l’Amérique, nous faisons corps avec le mythe le plus puissant de tous les temps, le rêve américain. »

Ainsi la messe antiterroriste se donne-t-elle à lire comme une eucharistie patriotique. Elle consomme les symboles de la foi républicaine et opère une véritable transsubstantiation : « Ceci est mon corps », « Je suis Charlie ». Corpus Charlie. Le marketing ne fait que paraphraser le texte du Testament ou le profaner au sens strict : Tom Peters, auteur en 1997 d’un article célèbre, « The brand called you » (« La marque qui porte votre nom »), affirmait que « nous sommes appelés à devenir les consommateurs de nous-mêmes ».

C’est la grande cérémonie cannibale d’une société qui se console en se consumant : drapeaux en berne, ex-voto, mémoriaux, déplorations, hymnes comme s’il n’y avait plus que la terreur pour rassembler des sociétés divisées, vieillissantes. La manif pour Charlie avait des airs de funérailles. Mais qui était le défunt ? Était-ce seulement Charlie que la foule portait en terre, ou quelque chose de plus flou dont Charlie (avec Libération) était l’héritier ? L’esprit de Mai ou son spectre collectif qui bougeait encore dans la foule ? Claude Nougaro avait beau avoir la rime un peu lourde, sa chanson Mai Paris prenait soudain des airs de prophétie :

« Ces temps je l’avoue j’ai la gorge un peu âcre / Le sacre du printemps sonne comme un massacre. »

C’est ainsi que l’esprit du 11 janvier succéda à l’esprit de Mai. Que les crayons remplacèrent les pavés, que la rue se vida pour accueillir un quarteron de chefs d’État avec son quota raisonnable de censeurs et de dictateurs. On eut tout à la fois la révolte et le retour de bâton, « Je suis Charlie » et la chienlit, mai et juin réunis. Que l’esprit de révolte se confia à l’ordre républicain, qu’une révolte anti-autoritaire prit les traits d’une demande d’autorité, que l’insurgé se fit marketteur et que Paris, au comble du ridicule, revendiqua pour un quart d’heure le statut de capitale du monde. Le hashtag viral s’imposa aux milliers de slogans. On prétendit que c’était l’histoire qui revenait hanter les rues de la capitale alors que ce n’était qu’une reconstitution.

L’esprit frappeur de Mai se perdit sous les coups de menton de la classe politique. On eut la révolution et la restauration en même temps, l’ordre et l’insurrection ; le maintien de l’ordre en autogestion. L’esthétique pompier de la photo de couverture de L’Obs le dit assez. C’était une reconstitution. Le quarteron de chefs d’État en costume-cravate défilant sur un boulevard désert, évoquait la manif de juin 68 sur les Champs-Élysées, qui mit un terme à Mai-68… La photo de Luz le poing levé avec ses camarades glissa dans le flot des clichés convenus comme une image subliminale du passé dont on faisait table rase…

Une marée humaine figée par sa densité même n’arrivait pas à s’écouler. Peut-être hésitait-elle entre République et Nation, sur le sens de sa marche ? On embrassa les flics, chanta La Marseillaise, des jeunes gens s’agrippaient aux statues, les familles pleuraient les disparus. L’image de Patrick Pelloux en larmes dans les bras de François Hollande se superposa à celle du jeune Cohn Bendit, hilare narguant un CRS. Le hashtag #jesuischarlie effaça le slogan : « Nous sommes tous des juifs allemands. » Une opération de blanchiment. L’histoire se répétait, mais ce n’était ni comme tragédie ni comme farce mais à la façon d’un spectre, celui de Mai-68 dont Charlie Hebdo prolongeait au-delà du raisonnable la défense et l’illustration.

Depuis qu’on en parlait, cela avait fini par arriver. Mai-68 n’était-il pas devenu le coupable idéal de toutes les frustrations, le bouc émissaire des crises qui minaient la Nation : identité malheureuse, autorité bafouée, famille décomposée, valeur-travail dévaluée, zones de non-droit, insécurité culturelle, école discréditée. L’abécédaire de nos peurs nationales.

Sarkozy en avait fait le cœur de sa campagne en 2012. Quelques mois plus tard, il devint le cri de ralliement d’une majorité conservatrice qui déferla dans les rues lors de la Manif pour tous. Sarkozy en rêvait. Mais c’est à François Hollande qu’il revint de présider à sa mise en terre. Il le fit avec toute la compassion nécessaire et non sans une certaine abnégation, devant s’incliner lui, l’éternel optimiste, devant le tragique de la situation. Comme si pour en finir avec la Ve République, il fallait tout d’abord se débarrasser de son plus vieux rival, comme s’il fallait, avant d’abattre la « monarchie » élective de 1958, oublier jusqu’au souvenir de la « révolution » de 1968. Le 11 janvier, on a fait à Mai-68 des funérailles nationales. Et comme il n’y a pas de limite à l’auto-compassion, on a nationalisé Charlie Hebdo. Tout est pardonné.

BOITE NOIREChristian Salmon, chercheur au CNRS, vient de publier Les Derniers Jours de la Ve République (éditions Fayard). Auteur notamment de Storytelling – La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits (2007, La Découverte), il collabore de façon à la fois régulière et irrégulière, au fil de l'actualité politique nationale et internationale, avec Mediapart.

Tous ses articles sont ici. On peut lire également les billets du blog de Christian Salmon sur Mediapart.

A lire aussi sur le blog de Tuxicoman : Eviter les piratages « bêtes »